La chiesa di San Dalmazzo a Pornassio venne costruita, forse sul sito di un precedente edificio sacro, nel XV secolo. Il luogo di culto, suddiviso in tre navate da colonne in pietra, regala la rara opportunità di conoscere il nome di uno dei suoi artefici, Antonius Brunetus de Garexio, che lascia la propria firma scolpita per ben tre volte indicando anche l’anno: 1448 sul capitello della terza colonna a destra, 1455 sull’architrave del portale di ingresso e 1456 sul capitello della cappella alla testata della navata sinistra[1].

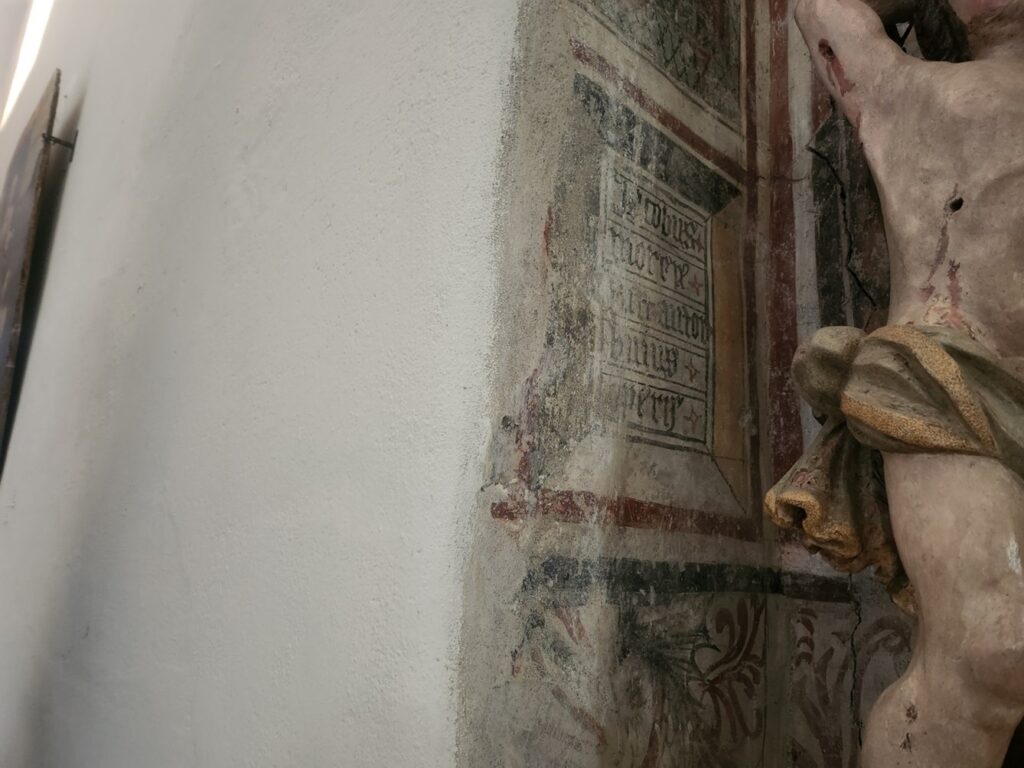

Ma è su un’altra opera autografa che ci vogliamo soffermare in particolare: un finto polittico ad affresco dedicato a San Sebastiano e collocato in una nicchia in spessore di muro nella parete destra[2]. Qui, entro due tabelle esplicative posizionate negli sguanci compaiono a sinistra il nome, Iacobus Moreno (fig. 1), che si proclama autore dell’opera, dimostrando la chiara volontà di palesarsi, a destra invece la data dell’esecuzione: 11 marzo 1457[3]. Il lavoro, terminato l’anno successivo rispetto all’ultimo intervento del lapicida Bruneto, risulta, quindi, essere una delle prime opere pittoriche eseguite per San Dalmazzo. Nulla però viene espresso sulla committenza, a differenza, invece, di quanto accade negli affreschi absidali, risalenti al 1490, dove una scritta sottolinea la volontà della comunità locale nella loro realizzazione[4].

L’opera di Moreno presenta numerosi aspetti inconsueti, sia nell’organizzazione spaziale sia nelle iconografie, verso i quali rivolgeremo la nostra attenzione.

Se si osserva l’affresco nel suo complesso, colpisce immediatamente l’asimmetria della composizione (fig. 2). I polittici, anche quelli realizzati su parete, generalmente sono organizzati in partiture equilibrate e simmetriche intorno ad una raffigurazione centrale. Nel polittico di Pornassio, invece, la tradizionale suddivisione in scomparti è presente solo nella parte sinistra, mentre nessuna cornice delimita la scena centrale sulla destra, dove lo spazio, pur contenendo rappresentazioni e piani di narrazione differenti, sembra correre continuo, senza che alcuna partizione racchiuda le diverse scene.

La figura di San Sebastiano trafitto dalle frecce campeggia esattamente al centro della nicchia, a sinistra, sebbene in parte rovinato, appare un arciere, inserito nello spazio deputato dello scomparto, da cui però, con un guizzo di originalità, spunta fuori l’arco che si sovrappone alle linee della cornice. Nel riquadro superiore compaiono cinque astanti, di cui tre in primo piano: una figura regale assisa che indica San Sebastiano, un personaggio dall’alto copricapo identificabile forse con un sacerdote ebreo e infine una figura di colore indicante Sebastiano e il cui abbigliamento sembra rimandare al mondo arabo. Si tratta di figure di non facile lettura su cui, però, ci si soffermerà in seguito.

Nell’angolo in alto a sinistra, lo scomparto contiene Dio Padre Giudicante, racchiuso in una mandorla, assiso sul trono, con la spada levata nella mano destra e il globo sorretto con la sinistra. Piuttosto inusuale è la sua collocazione laterale e in proporzioni gerarchiche minori rispetto alla scena centrale e a quella sottostante, bizzarria accentuata dal particolare squisitamente iconografico che vede confluire in lui anche l’effige del Cristo Pantocratore. A destra, inseriti nello spazio chiuso della cornice, appaiono invece la Vergine e San Giovanni Battista, quest’ultimo nelle inconsuete vesti di un nobiluomo. La loro posa è quella dell’intercessione che, però, solitamente li vede disposti uno a destra e l’altro a sinistra della divinità; la posizione che tengono a Pornassio è, invece, motivata dalla sequenza narrativa che si svolge nella metà superiore destra del polittico, nella quale è raffigurato l’angelo, interprete della volontà divina, mentre scaglia i suoi dardi contro i peccatori. Maria e il Precursore si pongono, quindi, anche in questo caso, come intercessori a favore dell’umanità di fronte al giudizio di Dio.

E’ la consueta cornice a bande, in perfetta assialità con la colonna di San Sebastiano, a separare la sezione sinistra da quella destra dell’opera, dove, come già accennato, non compaiono i tradizionali scomparti presenti a sinistra, ma le figure appaiono intervallate in parte solo da una rigogliosa vegetazione e in parte dalle mura della Gerusalemme celeste. Nel polittico, quindi, sembrano convivere due concezioni organizzative diverse.

San Sebastiano, il perno centrale della composizione, condivide lo stesso spazio con l’aguzzino di destra, alle cui spalle la fitta vegetazione, richiamo al giardino del Paradiso, crea una cesura fra la narrazione del martirio e la schiera dei beati (curiosamente però solo donne). Sopra questi ultimi si assiste alla scena in cui l’angelo armato con dardi, che rimandano a quelli che feriscono San Sebastiano, colpisce alcuni personaggi, i quali precipitano in un inferno che l’autore ha deciso di non raffigurare, probabilmente per l’esiguità della superficie a disposizione; tra di essi compare un “infedele” come denuncia l’evidente turbante (fig.3 ). Il racconto della passio di San Sebastiano convive, quindi, con una rappresentazione escatologica che si appoggia sulle mura della Gerusalemme celeste, le quali contemporaneamente fungono da sfondo alla colonna cui è legato San Sebastiano, ma si aprono a destra per permettere di vedere la schiera delle beate.

Passiamo ad alcuni problemi iconografici che presenta la lettura del complessa macchina narrativa realizzata da Moreno.

Di fronte all’angelo vi sono dei personaggi caratterizzati da sai bianchi, sul cui cappuccio è impressa una croce rossa, il gruppo è inginocchiato ai piedi di una croce astile, similmente adorna di croci, sorretta dalla prima figura. Alle sue spalle vi è l’unica figura con il cappuccio lievemente scivolato all’indietro che ci rivela essere un tonsurato, ed è egli che, con un gesto anatomicamente inverosimile, regge un libro aperto, mentre nell’altra mano stringe un oggetto. Potremmo pensare a dei Crociati riflettendo sui richiami all’oriente presenti nell’opera -l’infedele e il personaggio di colore-. Si potrebbe supporre anche un gruppo di confratelli. In definitiva però, chiunque Moreno volesse rappresentare, bisogna comunque tenere in conto che quella che si svolge di fronte ai nostri occhi è una scena escatologica, il cui messaggio risulta molto chiaro: chi è sotto l’insegna di Cristo si salva.

Il nucleo concettuale del polittico sembra ruotare intorno alla freccia che è sia emblema della punizione divina per peccatori ed infedeli, sia strumento di martirio per Sebastiano, ma, al contempo, è simbolo della fede e della futura salvezza attraverso il sacrificio, infatti Sebastiano, contrariamente a quanto avviene ai peccatori, non morirà a causa dei dardi, bensì per la flagellazione, tratto che accomuna la sua passio a quella di Cristo. Anche quest’ultimo aspetto rende particolare il polittico di Moreno: la figura di San Sebastiano viene, infatti, esplicitamente accostata, quasi fusa con quella di Gesù. Il corpo stremato dalla tortura, la fisionomia, la barba bipartita rimandano all’iconografia tradizionale del Messia, così come la posa alla colonna; le plurime ferite ricordano quelle inferte al Salvatore flagellato, e, come si è appena detto, Sebastiano muore per una flagellazione. Tra di due sacrifici si getta quindi un ponte, così come tra il sacrificio dei fedeli, ed il loro quotidiano dolore; San Sebastiano era, infatti, invocato conto la peste per la similitudine tra le sue ferite diffuse su tutto il corpo e paragonate ai bubboni. Quindi, la sofferenza degli uomini richiama quella di san Sebastiano, la quale a sua volta rimanda a quella di Cristo, ma la fede fa di questo dolore la via per la salvezza offerta dal sacrificio di Figlio di Dio per l’umanità.

Anche le tre figure che assistono al martirio pongono alcuni problemi di identificazione. Se si pensa alla passio di San Sebastiano, la figura regale potrebbe essere Diocleziano, meno chiare invece le altre. Se si fa riferimento al paragone Sebastiano/Cristo, si potrebbero interpretare come coloro che giudicarono il Salvatore: un sacerdote ebreo, Pilato, spesso identificato come un sovrano, oppure lo stesso Erode, presso cui Cristo fu condotto, secondo il vangelo di Luca, sempre difficile, invece, collocare il personaggio di colore.

Un ulteriore dettaglio inusuale si trova sullo sguancio di destra, all’interno della cornice a racemi rossi che funge da base al finto polittico: un cesto ricolmo di pesci (fig. 4). Tale raffigurazione, svincolata come questa da qualsiasi narrazione, ridotta quasi a motivo decorativo, poco compare nell’arte coeva della nostra diocesi. E’ però un’immagine densissima di significati, vi si richiama infatti la moltiplicazione dei pani e dei pesci, con la quale a sua volta si allude all’eucarestia, di cui il miracolo e la successiva condivisione del cibo sono prefigurazione, inoltre si deve ricordare che il pesce stesso è simbolo cristologico delle origini.

La parte inferiore dello sguancio sinistro è purtroppo troppo compromessa per permettere di affermare che vi fosse un’altra decorazione di simile tenore, magari una cesta di pane.

Non sappiamo cosa ha indotto l’autore a compiere scelte così particolari. Si potrebbe ipotizzare il compimento dell’opera in due momenti diversi e la presenza quindi di due pittori, sebbene il nome così esplicitamente dichiarato lo faccia dubitare, così come le fisionomie dei personaggi, resterebbe, però, difficile da comprendere una composizione lasciata così volutamente in disimmetria. A noi rimane, comunque, un’eccezionale testimonianza di autografia ed il segno di una fede profonda, rifugio dai dolori e dai drammi della vita.

Bibliografia

Dufour Bozzo C., Architettura e devozione nel Ponente Ligure (le valli dell’imperiese nel secolo XV), in A. Calzona, R. Campari, M. Mussini (a cura di), Immagine e Ideologia. Studi in Onore di Arturo Carlo Quintavalle, Milano 2007, pp. 427-455. Scheda Airenti E, Zacariadachis F., p.441-443.

Calzamiglia L.L., Pittura in Valle Arroscia tra Quattrocento e Cinquecento. I Guido Da Ranzo, Imperia 1999.

Algeri G., Ai confini del Medioevo, in G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1991.

[1] Dufour Bozzo, 2007, in particolare scheda di Airenti, Zacariadachis, p. 441.

[2] Sull’opera Algeri 1991, p. 20, p. 223 n. 62; Calzamiglia 1999, pp. 13-14.

[3] IACOBUS MORENUS FUIT AUTOR HUIUS OPERIS. In Algeri 1991, p. 223, n. 62.

[4] Hoc opus fecit fieri comunitas pornasis (…) lazaro bonanato rectore. Zacariadachis, Airenti 2007, p. 441.